担当:福本雅之(合同会社萬創社)

2020年に地域交通法に基づく「地域公共交通計画」の策定が努力義務化されて5年が経過し、初期に計画を策定した自治体では、計画の更新時期を迎えるところが多くなっています。

さらに、国土交通省は「交通空白」解消を目指す取組の一環として、「地域公共交通計画の実質化に向けた検討会」を立ち上げ、そこでの議論を踏まえて、地域公共交通計画の「アップデートガイダンスVer1.0」が2025年3月に公表されました。このガイダンスでは「モビリティデータを活用した、無理なく、難しくなく、実のある地域公共交通計画に「アップデート」することが求められる」という問題意識の下、現状診断やKPI・目標値の設定について解説されています。

しかしながら、各地の地域公共交通計画に関わっている筆者の印象としては、アップデートガイダンスの内容を自治体の担当者に実践してもらうことは相当難しいように思えます。なにより、このガイダンスの内容が理解できる担当者であれば、とっくに「アップデート後」に求められる計画策定をする能力があるのではないかと思いました(※個人の感想です)。

そこで、モビリティデータなんていう小難しいことは考えずに、もう少し無理なく、もう少し難しくなく、もう少し実のある「アップデート」ができるようなポイントを以下にまとめてみました。国のマニュアルを読んで「えらいこっちゃ」と悩む前に、まず以下に示す4つの視点から、ご自身の関わる地域公共交通計画の見直し作業をしてみてはどうでしょうか?

評価指標と目標値の妥当性について検証する

地域公共交通計画では、計画の基本方針や目標が達成できたかどうかを定期的に自己評価します。このとき、定量的な目標値を設定して、達成度合いを明確にすることが求められます(目標は必ずしも定量的でなくても良いと筆者個人は考えていますが、その話はまた別の機会にしましょう)。

このため、目標に対応した定量評価指標が設定できているかどうか、そして目標値が妥当かどうかについてまず確認をしましょう。

例えば、目標に「高校生の通学手段の確保」を掲げているとすれば、評価指標は「高校生のバス利用者数」とか「通学定期の発行枚数」などが考えられるはずです。「バスの利用者数」や「収支率」のみが評価指標となっているとすれば、目標の達成度合いを計ることができなくなってしまいます。

同様に、目標値は「高校生のバス利用割合を●%上昇させる」とか「通学定期券の発行枚数を■枚増やす」といったものになるはずです。このとき「●%」「■枚」という目標値が荒唐無稽なものであってはいけません。高校生が100人しかいないときに「定期券を200枚売る」などという目標値になっているとすれば、それは妥当とは言えないでしょう。

では、妥当な目標値はどう決めたら良いのかというと、これは難しく、答えのない質問ですが、関係者が少し背伸びをして努力をしたら達成できそうな値とするのが良いのではないでしょうか。例えば、漠然と「利用者数を1,000人増やす」ではよくわかりませんが、「地区の人口が500人なので、住民1人が年に1往復利用すれば1,000人増える」、ということになれば、地域で年に1回の利用を呼びかけるとか、お祭りの日にバスで出かけるようにするといった具体的な達成に向けたアクションが考えられるようになります。

目標に対応した評価指標を設定しているかどうか、目標値は妥当かどうか、この2点についてまずは確認してみましょう。

データは現状把握よりも事業の具体化に用いる

いろいろな地域公共交通計画を見ていると、現状把握のパートには、さまざまなグラフや、GISソフトウェアで作られたきれいな図が並んでいます。何をやるにしても数字が求められるのが役所というところなので、図やグラフにすることで何かを説明しようというのは必要なことだと思います。ところが、その図が意味するところを解釈し、考察した文章となると非常に貧弱であることが多いように思います。例えば、バス利用者アンケートを行って、利用者の年齢をグラフにしたところ「利用者の7割は高齢者である」と一言コメントが書いてあるだけ、というが如しです。

そんなことはわざわざ書いてもらわなくてもグラフを見れば一目瞭然(一目瞭然にするためにグラフを作っているはず)なので、「高齢者が7割を占めているので、むしろ若年層の利用を促進する施策を実施すべきである。若年層の移動ニーズを把握し、対応した新規路線やダイヤの検討を行うべきである」とか、「高齢者が7割を占めているので、高齢者の移動ニーズに合致したサービスができている。さらに、高齢者向けの割引パスを設定することで、現在利用していない高齢者の潜在需要を喚起すべきである」といった考察や提案がなければ、単にきれいな図面を作っておしまいですね、と言うことになってしまいます。

逆に、計画の事業パートになると、数字に無頓着すぎるなと感じることが多いのです。

事業パートでは、あまり具体的とは言いがたい「○○を行います(○○の部分には、AIオンデマンドでもグリスロでも自動運転の実証実験でも何でも好きな言葉入れてください)」ということがずらずら並んでいることが多いのですが、本当にその事業は費用対効果が十分に得られるのか、その事業を実施したら目標値に近づくのか、あるいは、その事業をどのくらいやるべきなのか、ということが触れられていないことが多いように思います。

例えば、最近ではどこの地域公共交通計画にも「運転手不足の解消に取り組みます」というような事業が掲げられていますが、具体的に、「現状では運転手が何人不足しており、5年後までにさらに何人の不足が見込まれるので、この5年間に●人の運転手を新規採用する必要がある」というようなことも書かずに、闇雲に運転体験会とか会社説明会をしても何を以て「十分取り組んだ」と言えるのかがわかりません。

全ての事業について数字で表現できることばかりではないでしょうが、定量的に表現しようとする努力は、現状把握のきれいな図を作るところだけでなく、事業の組み立ての段階でもう少し意識をした方が良いのではないかと思います。

現状分析におけるデータ解釈については、多いものは多い、少ないものは少ない、という具合に、極端に賛否が分かれることはありません。ところが、計画策定の中で具体的な事業を組み立てようとすると、何をどこまで、誰が実施するのかという、計画主体の考え方が問われます。特に事業の達成状況を数字で表現しようとすると、その達成・未達成や責任の所在は曖昧にはできなくなります。ですから、しっかり議論をして、何の事業をどこまで達成するのかについて明確にし、関係者の合意形成をする必要があります。この議論にあたっては自分たちの「意思」がないと進めることができません(したがって、多くの計画の事業は既存のものの寄せ集めになる傾向がある)。定量化しようとするということは、自分たちの「意思」を確認するという点でも意味があるのではないでしょうか。

匿名・抽象ではなく記名・具体を意識する

どうも、役所の人たちは物事を一般化・抽象化する癖があるようで、インタビュー調査をして「△△地区に住む●●さんのおばあさんは××病院に行くのに、毎週金曜日の朝9時に息子に送ってもらっている」というような具体的な情報を得たとしても、調査報告書には「通院のために家族の送迎に頼る高齢者が存在」という無味乾燥たる文章になってしまっていることが多いように思います。無論、プライバシーには配慮しなければなりませんが、あまりに一般論化して情報をそぎ落としてしまうと、どの地区を対象に取組を行うべきなのか、時間帯はいつなのか、というサービス設計に必要な情報までなくなってしまいます。

地域公共交通の取組は、個別具体の地区や人を対象として行うものですから、あまり匿名・抽象的にしすぎることなく、「我が町」「我が地区」を主語としてみた場合に何ができるかを考えるクセを付けた方が良いように思います。例えば、「誰のどんな移動を、どんな方法で誰が支えるのか」について常に意識をしながら、計画に記述していくようにすると良いでしょう。

スケジュールと様式を決めて進捗を確実に進める

地域公共交通計画に記載した事業を確実に進めるためには、計画のスケジュールをきちんと立てておく必要があります。このスケジュールの中で最も重要なのは、年に1回の自己評価を行うことで、このときにきちんとその年に行うべき事業が行われ、どのような成果を上げたのかを確認する必要があります。

フィーダー補助を受けている自治体であれば、6月頃と1月頃に補助申請との関係で協議会を実施することになろうと思います。この2回の機会に自己評価と事業進捗を確認することをルーティンにしましょう。

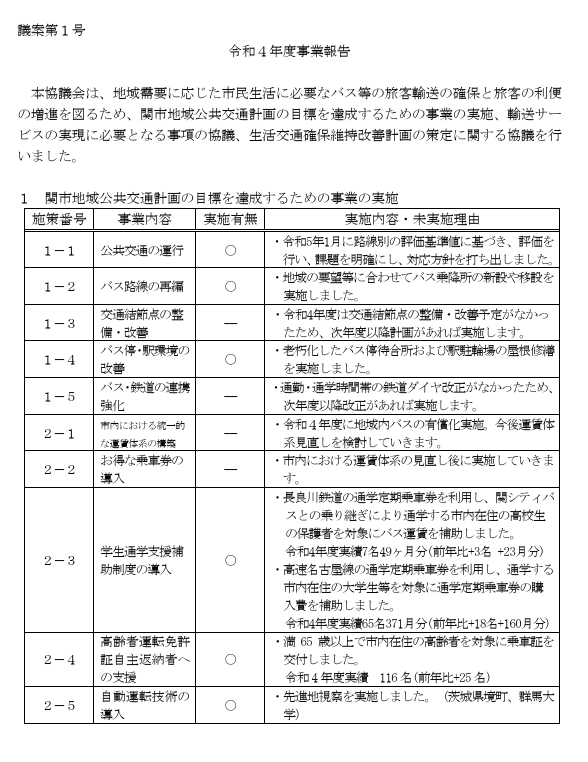

事業進捗を確認するためには、事業毎に各年に実施した内容を記載し、その成果を考察する様式を作ることが有用です(図1)。計画期間終了時には毎年の様式を見るだけで、期間中に実施できなかった事業がないかどうかを確認することができます。

単に「評価をしなさい」と言われるとどのように評価をして良いのかわからないという担当者もいるかと思いますので、「様式決めておくので、毎年、更新する」と決めておくことで取組が確実に進められるようになろうかと思います。

おわりに

以上、私家版 地域公共交通計画のアップデートのポイントを述べてきました。ここに書いたことは、GISソフトウェアが使えなくても、ビッグデータが扱えなくても、コンサルタントに委託する予算が取れなくても、担当者が自分の机の上で現在の計画とにらめっこするだけでアップデート作業ができることばかりのはずです。

なにより戒めたいのは、データを活用することを考えるあまり、実際に現地に足を運んで、利用者や住民、ドライバーの様子を観察したり、生の声を聞いたりして実態を自分の体で把握することをおろそかにすることです。データは現実をある数字で切り取ったものに過ぎず、データを活用するためには実際の観察が何より大切ですので、その点について忘れないようにしてください。

美しい立派な計画ではなくても、担当者の皆さんが自分の頭と手を動かし、腹落ちするように計画を作ることが「実質化」のためには必要なことだと思いますので、是非、取り組んでいただければと思います。