担当 土井 勉(一般社団法人グローカル交流推進機構)

市町村の公共交通政策担当者として、コミュニティバスやオンデマンド交通、さらに自家用有償旅客運送やボランティア輸送に関する検討のウエイトが路線バスなどに比べて高いことに、モヤモヤすることがあります。

確かに路線バスなどは交通事業者が担っているので、市町村の担当者としては「お任せ」感があるかも知れません。地域の人たちの公共交通の利用状況(公共交通利用率)を把握することで、政策のバランスを考えることも大事なことだと思います。

公共交通利用率とは

人々の移動の実態を把握する際に、どんな手段を使っているのかを把握する指標として代表的なものが、パーソントリップ調査(PT調査と略します、詳しくはこちらの記事)で得られる代表交通手段分担率です。ただ、PT調査では手段の括りが大きくて、コミュニティバスやオンデマンド交通、さらに自家用有償旅客運送やボランティア輸送などの実態までは見ることは困難です。

一方で「地域公共交通計画」の策定の際には、対象市町村内にある各種の公共交通についての輸送人員の利用実態の推移が把握されます。

特に市町村では、対象地域の地元の人たちとの協議などを経て導入されるコミュニティバスやオンデマンド交通、さらに自家用有償旅客運送やボランティア輸送などについては、担い手の人たちとの接点が多く、利用実態が気になりがちです。また、その推移などのデータに注目することになります。

このことは市町村にとっては重要なテーマであるため、当然のこととも言えます。

ただ、こうしたコミュニティバスやオンデマンド交通、さらに自家用有償旅客運送やボランティア輸送に注目するだけでなく、鉄道、路線バスなど幹線的な公共交通の役割についても、その重要性について理解をしておくことが必要です。

仮に、これら幹線的な公共交通のサービスが低下するようなことが生じると、地域の人々の移動に大きな影響を与えるからです。

そこで、様々な移動手段がある地域の公共交通について、その利用状況を把握するために、「公共交通利用率」というものを考えてみました。

といっても、そんな難しいものではなく、地域に存在する様々な公共交通に関する全体の利用者数から、個別の公共交通の利用者の割合を算出するものです。これで公共交通の利用状況を俯瞰的に見ることが可能となります。

公共交通の利用状況を俯瞰的に見ることによって、例えばコミュニティバスの利用促進策は、地域全体の移動のどの部分に該当するのかが把握できるようになると思います。

公共交通利用率の実際

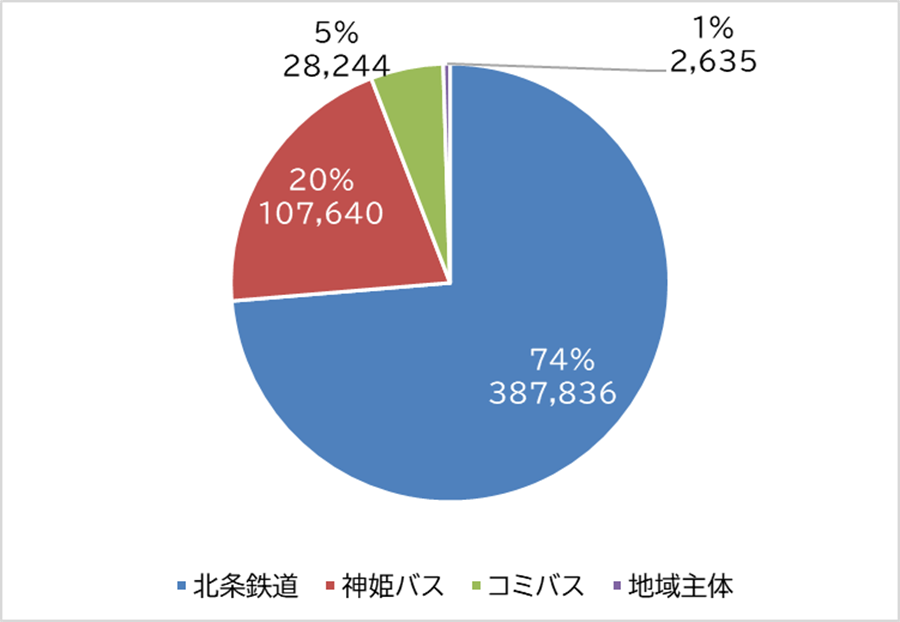

図-1は、トリセツでもお馴染みの兵庫県加西市における2023年度の地域公共交通の年間の乗車人員を元に公共交通利用率を図示したものです。

なお、加西市の「地域公共交通計画」はこちらを参考にして下さい。

同時に、加西市では自家用有償旅客運送など「地域主体型交通導入の手引」と地域主体型交通導入後の運営についても「地域主体型交通運営の手引」が公開されています。こちらもご参考まで。

図-1 加西市の公共交通利用率(2023年度):加西市資料を元に土井算出

図-1より、北条鉄道の利用率が74%と地域の幹線として機能しており、次いで路線バスである神姫バスの利用率が20%となっています。こちらも加西市内外を結ぶ路線が中心で、幹線という役割を担っていることになります。

そして、市が運行を担うコミニティバスとして「ねっぴ~号」と「はっぴーバス」がありますが、その利用率は5%程度になります。なお、神姫バスとコミニティバスは定時定路線の運行を行っています。

さらに、凡例では「地域主体」としていますが、市内の交通空白地を中心に地域主体型交通として、道路運送法の自家用有償旅客運送を行っている「宇仁ふれあいバス」(宇仁地区)「ひよタク」(日吉地区)「とみバス」(富田地区)の3つをまとめて利用率を示しています。これらの地域主体型交通の利用率は約1%となっています。

図-1を見ると、北条鉄道が市内の公共交通で極めて大きな役割を担っていることがわかります。

ただ、それでも北条鉄道の輸送密度は700人/日(2019年度)程度であり、鉄道の経営改善や存廃を議論する目安と考えられている1,000人/日には満たない状況なのです。

このように、輸送密度でみると利用が少ない北条鉄道ですが、加西市内では高校生の通学需要(2023年度は全乗車人員に対する通学定期の割合が46%と約半数が通学目的で利用しています)への対応など極めて重要な役割を果たしていることが、公共交通利用率から理解することができます。

またコミュニティバスについては国土交通省から地域内フィーダー系統の補助金を得ているために、この路線と接続する幹線と位置づけられる神姫バスの存続も重要であることがわかります。

こうして、公共交通利用率という視点を加えることによって、ややもすると、コミュニティバスや地域主体型交通に力点が入りがちな市町村の取り組みについても俯瞰的に考えることができるようになります。

公共交通利用率の算出

公共交通利用率の算出については、当該市町村で運行されている様々な公共交通の利用者数や輸送人員がわかると、その総量を分母にして、各手段別の利用者数などを分子として把握することができます。

したがって、皆様の市町村でも一度算出し、各手段のバランスなどを考える材料にしていただければ、当該市町村の公共交通について俯瞰的に状況を把握することができるように思います。

なお、公共交通利用率のオリジナルの考え方については、計画情報研究所(金沢市)の北川真理さんが、2025年1月に実施されたNPO法人再生塾北陸ワンデーセミナーでご紹介をいただいた「公共交通政策の実践」をベースにしたものです。これを参考にして加西市の公共交通利用率を考えてみました。