担当;土井 勉(一般社団法人グローカル交流推進機構)

公共交通は利用者減少、赤字の拡大、減便・廃線などにより「負のスパイラル」に陥っているという話をよく聞くことがあります。この状況をプラスに逆転する方法はありますか?

もちろん、「正のスパイラル」に転換する方策はあります。それには先ずサービスの向上がポイントになります。

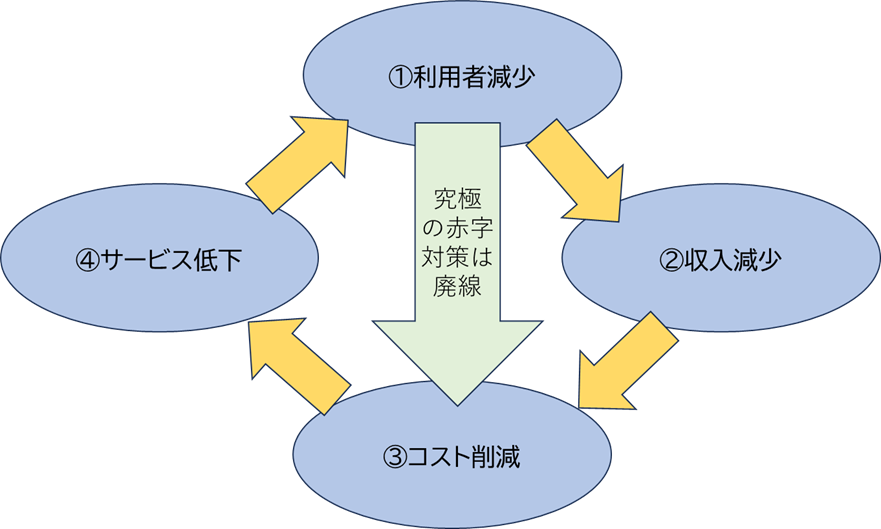

公共交通の負のスパイラル

図‐1 公共交通の負のスパイラル:公共交通の減便・廃線の背景

公共交通の負のスパイラルとは、公共交通の減便・廃線が進行している背景にある現象を説明するものです(図-1)

人々の移動がクルマなどへ転換することで、バスや鉄道などの公共交通の利用者が減少しています。特に2020年頃から爆発的に拡大したコロナ禍の影響は公共交通の利用者減少に大きな影響を及ぼすことになりました。

利用者減少は需要の減少になるので、公共交通事業者にとっては運輸収入(料金収入)が減少することになります。そうすると、不採算路線を中心にさらに赤字が深刻になります。

それでも公共交通の運行を継続するためには、赤字額を少しでも減らすことが必要となります。そのために、輸送に関する人件費や維持管理費用、燃料費などのコストを抑えることで、少しでも収支を改善することを目指すことになります。

コスト削減を行うことはサービス水準(減便など)の切り下げに直結します。公共交通のサービス=供給が減ることで、さらに需要=利用者は減少することになります。

こうしたサイクルを繰り返すことで、究極の赤字対策は減便から、さらには廃線を決断することになります。廃線になると、そもそも赤字はなくなってしまうのですから、赤字対策に苦労することもなくなります(それで良いのか、という疑問が出てきますが…)。

負のスパイラルからの逆転の方策

負のスパイラルは、需要減少→赤字対策としてコスト削減を考えることにあります。こうした発想では負のスパイラルから脱出することは容易ではありません。

需要の減少を前提とするのではなく、需要を拡大することが負のスパイラルを逆転する発想の原点になります。そのためには現在の利用者が歓迎し、新たな利用者が増加するようなサービスの向上が不可欠となります。

地域の状況を見極めて、公共交通を必要とする人々に対して、「公共交通の6つサービス」(トリセツ「公共交通の利用促進に取り組むために その2需要はどこにあるのか?」を念頭においてサービス向上を行い、利用者の増加を図ることが望ましいのです。

もちろん、これらのサービスの向上策を実施することに際しては、新たに費用が必要となります。

費用を投入してサービスの向上を実施することについて、公共交通事業者が実施することができると良いのですが、それが困難な状況なので、負のスパイラルに陥っているわけです。

したがって、サービスの向上を行うことで、利用者の増加を見込むことができるのであれば、補助金など公的資金を投入することでサービスの向上を実現することが必要となります。

しかし、行政からの補助金などの公的資金は赤字の公共交通が抱える欠損分を埋める=マイナスであったものをゼロにするものが中心です。

これでは、サービス向上のための費用が補助金などから提供されることにはなりません。

それでも、様々な自治体では工夫をしてサービス向上の予算を獲得して、利用者の拡大などを実現しています。例えば滋賀県竜王町では、高校生に対して通学定期券の半額補助を行い、さらに通学定期券を持っている人たちには、「夜間特別便」というタクシーの運行をすることで、まさに正のスパイラルを動かしています(竜王町の高校生通学支援については「いまさら聞けない「通学」支援とその効果」)。高校生のときに公共交通で通学した経験は、大人になっても公共交通を使う人達を生み出していくことになります。

また、2024年度に公有民営方式で鉄道の上下分離が行われた近江鉄道でも、2025年3月期に31年ぶりに黒字化を果たし、様々な鉄道のサービスを強化することで利用者も前年に比べて22万人の増加を果たすことになりました。上下分離を行うことで、鉄道を支える軌道などインフラ部分の維持費用を沿線の行政が分担することになり、近江鉄道は人々の移動サービスを強化することが可能になったわけです。

このように正のスパイラルを実現している自治体があります。

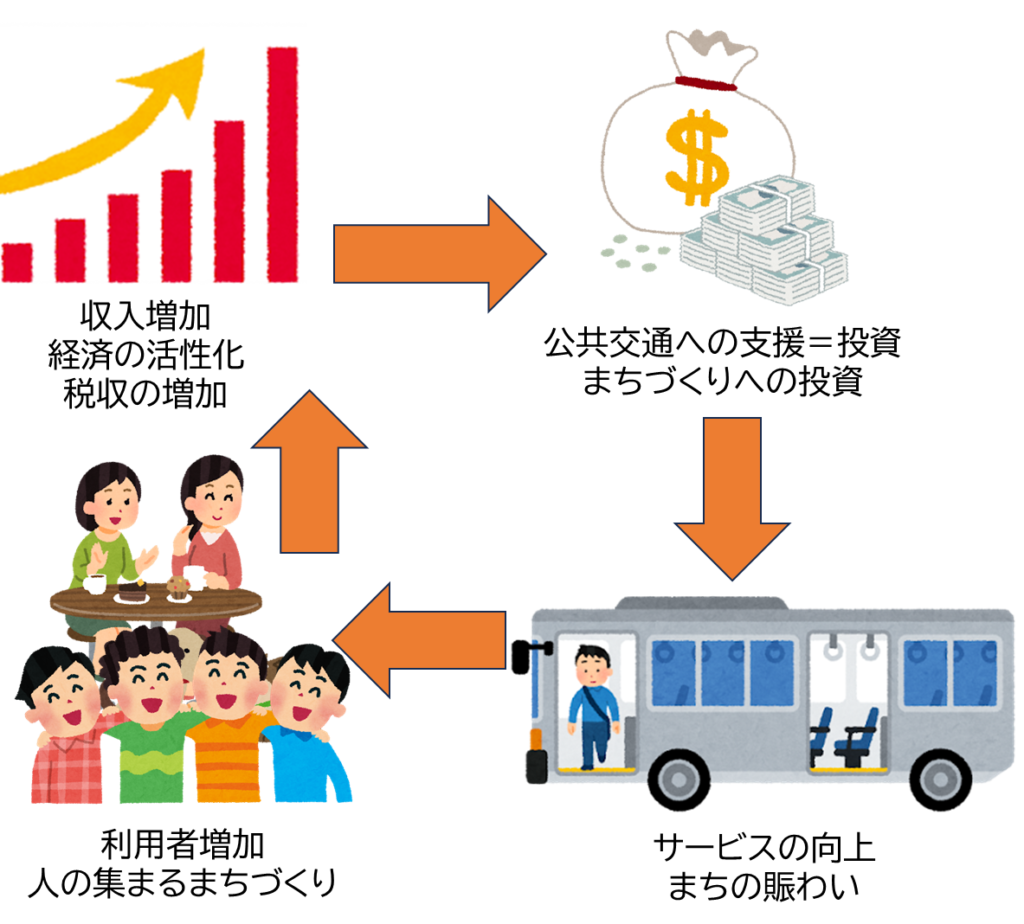

図-2 公共交通の正のスパイラル

公共交通の正のスパイラルは、図-2に示すように、先ずサービス水準を高めるために、補助金など公的資金の投入を行うことになります。この資金で通学定期券半額などの運賃を低廉化にするなどのサービスの向上を図ることになります。

サービスが向上すれば、利用者も増加して、公共交通事業者にとっては運輸収入が増加することになります。それだけでなく、公共交通があることで、自由に外出ができる人たちが増加すると、まちに賑わいが広がっていきます。あるいは通勤に公共交通を使う人達が増えると、沿線の企業の雇用確保が容易になる可能性が生まれます。

そうした効果についても、次に見ておきたいと思います。

公共交通への補助金など公的資金投入は、幅広い効果(百貨店のエレベータ効果)が期待できる

公共交通への公的資金投入は、交通事業者への支援になるが、単に経営を支援するだけでなく、まちにとっても人々が出かけることや、人々の雇用確保がやりやすくなることなどを通じて多様な効果がまちに広がっていくことになります。

あたかも百貨店のエレベータが人々の上階への移動を支えることで、店舗全体の売上を広げる効果があることと似ています。

同じように、公共交通は人々の移動を支えることで、まち全体にとっては来訪者の確保や賑わいの向上を行うことが考えられます。

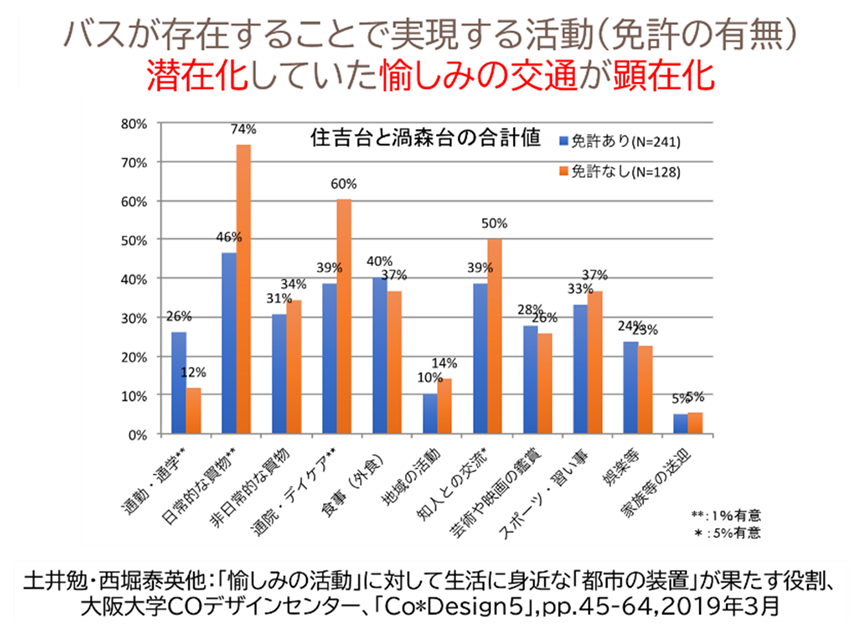

図‐3 バスが存在することで実現する活動

図-3ではバスが存在することで実現する様々な活動を紹介しています。

この図からわかるように、日常的な買物や通院への活動が増加するのは、気軽に外出できることで、外出の頻度が増加していると考えられます。一方で、知人との交流や食事(外食)が増加しているのは、バスがあることでも上記と同様なのですが、送迎などに頼らず気軽に外出ができるから増加していると考えられます。

公共交通の存在が気軽に外出できることを支えていることが推測できます。

ということは、公共交通のサービスを充実するために、補助金など公的資金投入は単に交通事業者の経営を支えるお金になるだけでなく、上記で述べているように、公共交通のサービスの向上を通じて→利用者の増加→利用者が出かけることでまちの賑わいの増加→店舗などの売上の増加→雇用の拡大→地価の上昇→固定資産税や市民税の増加→行財政の自由度の向上などの正のスパイラルの効果が期待できるということです。

公共交通への公的資金投入は、交通事業者への給付ということ以上に、地域社会には大きな効果・影響を及ぼすことになります。

さらに適切なサービス供給を行うために投入される公的資金は、公共交通事業者への給付というより、地域も活動を支える投資であり、その投資は最終的には固定資産税や市民税などの増加を生み出し、自治体の財政を豊かにすることで地域に還元されるものとなります。

こうしたことから、公共交通の負のスパイラルからの脱却は、公的資金の投入による適切なサービスの供給を行うことがポイントとなります。そして、公的資金の投入は地域への投資となり、地域が豊かになるために活用されることになります。