担当:塩士圭介(日本海コンサルタント)

はじめに

2024年に国土交通省から「地域公共交通計画の『アップデートガイダンス』データ活用の手引き」(以下、手引き)が公開されました。この手引きは、地域公共交通計画の策定や改訂において、データを活用した効果的な現状診断や評価を行うための指針として作成されたものです。

しかし、この手引きは非常に情報量が多く、146ページにわたって6つの大きなカテゴリーにデータが分類されており、初学者には取っつきにくいと感じられる方も多いでしょう。実際、人口情報、地域特性情報、交通ネットワーク情報、交通サービス利用情報、潜在需要情報、交通サービスの持続性に関する情報と、膨大な内容が含まれています。

そこで本記事では、手引きの中でも特に基本的で重要な「人口メッシュ」と「交通ネットワーク情報」の重ね合わせに焦点を絞り、実務担当者が最初の一歩を踏み出すための具体的な方法を解説します。「難しく考えずにまずやってみよう」という姿勢で、ハードルを下げて取り組んでいただければと思います。

人口メッシュデータの取得

人口メッシュとは何か

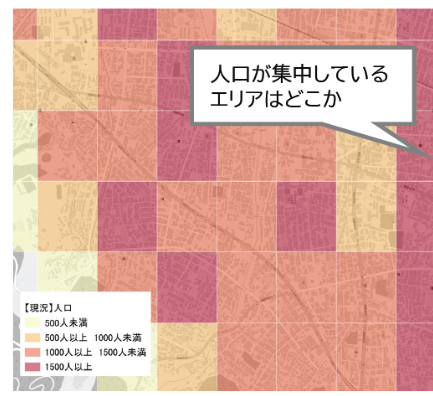

人口メッシュは、地域を格子状(メッシュ状)に区切り、それぞれの区画における人口を集計したデータです。手引きでは主に250mメッシュ(5次メッシュ)が推奨されており、これは1辺が250mの正方形単位で人口分布を把握できる仕組みです。

行政区域単位での人口把握と比べて、より細かな粒度で人口分布の実態を捉えることができ、公共交通サービスの需要と供給のミスマッチを具体的に特定できる点が大きなメリットです。

必要なデータの取得方法

まず準備すべきデータは以下の通りです:

人口分布

- e-Stat(政府統計の総合窓口)からダウンロード

- ダウンロードURL:下記のリンクから、「年次」「メッシュのサイズ(ここでは5次メッシュ(250mメッシュ)を選ぶ)」→人口及び世帯 (JGD2011)を選ぶhttps://www.e-stat.go.jp/gis/statmap-search?page=1&type=1&toukeiCode=00200521

- メッシュ番号を選ぶ場合は、都道府県で絞り込みを行うことが出来ますので、分析したい都道府県にチェックを入れてください。

メッシュ境界データ

- ダウンロードURL:https://www.e-stat.go.jp/gis/statmap-search?page=1&type=2&aggregateUnitForBoundary=Q

- データ形式一覧については色々ありますが、とりあえず何も考えず「世界測地系緯度経度・Shapefile」を選んでおけば間違いありません。

重要な注意点: 人口データは統計値のみでメッシュの地理的な境界は含まれていないため、地図上で可視化するには別途メッシュ境界データが必要です。上記の境界データをダウンロードし、人口データと結合することで、初めて地図上での可視化が可能になります。

これらのデータは無料で取得可能です。e-Statからダウンロードしたデータは、ShapeFile形式またはCSV形式で提供されており、ShapeFile形式の場合はそのままQGISで読み込み可能です。

人口メッシュの濃淡から読み取れること:

- 濃い色のエリア(人口集中地域):住宅密集地、駅周辺、市街地中心部など、公共交通の潜在的な需要が高いエリア

- 薄い色のエリア(人口希薄地域):郊外部、山間部、工業専用地域など、効率的な交通サービス提供が課題となるエリア。ただし、人口が少なくとも、工業地帯や商業地域など、従業・昼間人口が多い場合があるので、そのような地域の場合は、別途経済センサスなどから従業・昼間人口メッシュなどを重ねる必要があることに留意してください。

この基本的な人口分布図と、後から述べる交通ネットワークを重ね合わせることで、「人口が多いのに路線がカバーできていないエリア」や「人口が少ないのに過剰にサービスが提供されているエリア」を特定できます。

人口増減の計算と可視化(QGISの場合)

取得したデータを使って、5年間の人口増減を計算します。具体的には以下の手順で進めます。この項はQGISの基礎操作が分かっていることを前提としていますがご容赦ください。

- 5次メッシュ境界データのQGISへの読み込み:

- 国土数値情報からダウンロードしたメッシュ境界データ(SHAPE形式)をQGISに読み込み

- 「レイヤ」→「レイヤを追加」→「ベクタレイヤを追加」で境界データを追加

- 人口データの読み込みと結合:

- e-Statからダウンロードした人口データ(2015年、2020年)をCSV形式で読み込み

- メッシュコードをキーとして、境界データと人口データを結合

- QGISの「結合」機能を使用:境界レイヤーのプロパティ→「結合」タブで設定

- 人口増減の計算:

- QGISのフィールド計算機能を使用:(2020年人口-2015年人口)÷2015年人口×100で増減率を計算

- 新しいフィールド「人口増減率」を作成

- 地図上での可視化:

- QGISのシンボロジー機能で増減率を色分けして表示

- 「段階に分けられた」スタイルを選択し、適切な階級数とカラーランプを設定

この作業により、人口が増加する地域と減少する地域が一目で分かるようになります。

実際の活用例: つくば市では地域公共交通計画において、人口メッシュデータを用いて人口密度の分析を行い、交通需要の空間的分布を把握しています。特に人口増減の傾向を色分けして可視化することで、将来的なサービス需要の変化を予測する基礎資料として活用されています。

交通ネットワーク情報の重ね合わせ

交通ネットワークデータの取得

人口メッシュの上に重ね合わせる交通ネットワーク情報として、以下のデータを取得します。

バス停留所・路線、鉄道駅・路線

- 国土数値情報「4.交通」の項目から、に関するデータ

- https://nlftp.mlit.go.jp/ksj/index.html

運行頻度情報

- GTFS-JPデータ

- 公共交通トリセツの記事「GTFSデータとQGISを使って運行頻度路線図を作ろう!」では、運行本数に応じて線の太さを変える具体的な手法が紹介されていますのでご覧下さい。

- 参考:https://kotsutorisetsu.com/20230815-1/

- 技術詳細:https://qiita.com/niyalist/items/50acea5837c52aa51b31

重ね合わせの実施方法

QGISを使用して以下の手順で重ね合わせを行います:

- ベースマップの作成:人口メッシュデータを読み込み、人口密度や増減率で色分け表示

- 交通ネットワークの追加:バス停、鉄道駅を点として、路線を線として表示

- 運行頻度の可視化:路線の色や太さを変えて運行本数の多少を表現

- 凡例の作成:色分けの意味が分かるよう凡例を付与

可視化における工夫点

効果的な可視化のためのポイントは以下の通りです:

色の使い分け:人口増加エリアを暖色系、減少エリアを寒色系で表現

- 実践例:人口密度を赤系統(高密度)から青系統(低密度)でグラデーション表示し、視覚的に分かりやすい色分けを実現

- 出典:群馬のまちの現状について(群馬県HP)https://www.pref.gunma.jp/page/11467.html

透明度の調整:複数のレイヤーが重なっても見やすくするため適度な透明度を設定

- 実践例:QGISでは人口分布レイヤーを50-70%程度の透明度に設定し、その上に交通ネットワークを重ねることで、両方の情報を同時に視認できます。レイヤーのプロパティ→シンボロジー→「透明度」で調整可能です。

図から読み解くべきポイント

人口分布と公共交通サービスの整合性

作成した重ね合わせ図から、例えば以下の観点で分析を行います:

需給バランスの確認

- 人口集中エリアに十分な運行本数が確保されているか

- 人口の少ないエリアで過剰なサービス供給になっていないか

- 高齢者人口が多いエリアでアクセスしやすい交通手段が提供されているか

将来変化への対応

- 人口増加が見込まれるエリアで交通サービスの拡充が必要か

- 人口減少エリアでサービス水準の見直しが必要か

- 開発計画等により新たな交通需要が発生する可能性はないか

交通空白地域の特定

重ね合わせ図により、例えば以下のような交通空白地域を特定できます:

- バス停から300m以上、鉄道駅から500m以上離れた居住エリア

- 運行本数が1日6本未満で実質的に利用困難なエリア

- 高齢者等の移動制約者にとって徒歩アクセスが困難なエリア

実践例:河内⾧野市は、「河内⾧野市立地適正化計画」策定に際し、人口増減率に基づき色分けした100mメッシュ、路線データ、最寄りの公共交通(バス停・鉄道駅)までのアクセシビリティのメッシュを重ね合わせ、将来の人口増減率と公共交通路線網の関係を示すマップを作成しています。

出典:河内長野市立地適正化計画 https://www.city.kawachinagano.lg.jp/uploaded/attachment/33724.pdf

課題の優先順位付けの例(分析のポイント)

地域に応じて交通課題は様々ですが、例えば下記のような視点が考えられます。ここの分析がキチンとできるかどうかが、交通計画の成否に関わるので、図を見ながら複数人でワークショップなどの議論をしてみるのも良いかも知れません。

課題例1. 対応の緊急性が高い課題:高齢者人口が多く、かつ交通サービスが不十分なエリア

図からの読み解き方:

- 高齢者人口メッシュ(e-Stat国勢調査の65歳以上人口データを同様に可視化)で濃い色のエリアを特定

- そのエリアにバス停から300m圏内、鉄道駅から500m圏内に含まれない部分がないか確認

- 運行本数が周辺よりも少ないと思われるエリアを特定

- 上記が重複するエリアは、いわゆる公共交通不便地域として、どのような対応が考えられるかを具体的に検討すべきエリアとして抽出

課題例2. 将来性を考慮した課題:人口増加が見込まれるが交通サービスが不足するエリア

図からの読み解き方:

- 人口増減メッシュで暖色系(増加傾向)のエリアを特定

- そのエリアの現在の交通サービス水準(路線数、運行頻度)を確認

- 開発計画情報(新興住宅地、商業施設、工業団地等)と照らし合わせ

- 将来的な需要増に対して供給能力が不足する可能性があるエリアを抽出

課題例3. 効率性の観点からの課題:需要に対してサービス供給が過剰なエリア

図からの読み解き方:

- 人口希薄エリア(薄い色のメッシュ)と人口減少エリア(寒色系のメッシュ)で高(例えば1日20本以上)と人口分布を比較し、需要と供給がミスマッチしている可能性があるエリアを抽出

- 近接する複数路線でサービス重複が発生しているエリア

おわりに

本記事では、国土交通省の「アップデートガイダンス」データ活用の手引きから、最も基本的で重要な人口メッシュと交通ネットワーク情報の重ね合わせ手法について解説しました。

データ分析というと難しく感じられるかもしれませんが、まずは現状を「見える化」することから始めることが重要です。完璧を目指さず、できることから段階的に取り組むことで、地域の実情に合った公共交通サービスの改善につなげることができます。

今回紹介した手法は、手引きに含まれる豊富な内容のほんの一部分です。この基本的な分析に慣れてきたら、徐々に他のデータ(施設情報、利用実績、潜在需要等)も組み合わせて、より詳細な現状診断や将来予測に取り組んでいただければと思います。

地域公共交通の計画策定や見直しは、単なるデータ分析で完結するものではありません。分析結果を基に、地域の多様な関係者との対話を重ね、合意形成を図りながら、持続可能な地域交通の実現を目指していくことが何より大切です。

参考文献

- 国土交通省「地域公共交通計画の『アップデートガイダンス』データ活用の手引き」

- e-Stat(政府統計の総合窓口)

- 国土数値情報(国土交通省)

- 公共交通トリセツ「GTFSデータとQGISを使って運行頻度路線図を作ろう!」