担当:井原雄人(早稲田大学スマート社会技術融合研究機構)

パラオのバスは日本が支援して導入したって聞いたのですが学ぶことがあるのですか?

身の丈にあった取り組みをして、持続可能にするところはどこでも一緒です。

パラオの概要と公共交通

パラオ共和国はミクロネシア地域の島々からなる国です。第一次世界大戦以降に委任統治領であった経緯もあり、日本との結びつきの強い国です。島内では多くの日本車が走行し、日本食を出すレストランもたくさんあります。そんなレストランには「ツカレナオース(飲みにいこうぜ!)」といって集まり「アジダイジョーブ(おいしい!)」というような日本語のようなパラオ語が使われているのです。

そんなパラオにはこれまでいわゆる公共交通機関というものがなく、車が主な移動手段でした。しかし、近年の燃料高騰は大きな負担となり、飲酒運転による交通事故の増加なども問題になっています。また、最も重要な産業である自然環境を生かした観光と交通の両立のために自動車依存から脱却すべく、2023年よりJICAの支援を受けて環境配慮型公共交通の導入が進められています。

2025年3月にはコロナ下で長らく運休となっていた成田⇔パラオの直行便が復活したのを機会に訪問してきました。

平日と休日の使い分け

バスの運行は平日と休日では異なる運行をしています。

平日は市民の生活の足として病院やスーパーマーケットを経由するコミュニティバスとして運行しています。導入当初は週2日、1日6便の運行でしたが、2024年7月からは週5日に拡大しました。

休日は、17時から22時の主に夜間に観光客を各ホテル前からナイトマーケットまでを結ぶシャトルバスとして8便運行しています。このように、需要に合わせ曜日や時間帯を変えているところに特徴があります。

日本でもコミュニティバスの運行を始めようとする時に、アンケートなどで行きたい場所を調査することがあると思います。調査結果の候補地を全て繋ぐと路線が長くなり、1台で運行できる便数が少くなるというのもよくある話です。そして、便数が少ない不便なバスは使われないという悪循環に陥ります。

車両や運転手が限られているのであれば、状況に合わせて優先順位を考え、運行形態を工夫することが重要です。

平日・日中便

休日・夜間便

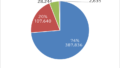

運賃設定と収受方法

運賃設定は平日のコミュニティバスとしての利用は1ドル(パラオの通貨はアメリカドル)、休日のシャトルバスとしての利用は2ドルの定額制です。さらに、運賃収受は車内に運賃箱などはないため、運転手や最前列に座っている車掌役の方に手渡しで支払います。

もちろん両替のできる運賃箱やキャッシュレス決済ができる端末があった方が便利かもしれません。しかし、それらの機器は導入費用が大きくなり、故障時に現地ですぐにメンテナンスをすることができません。いつも満員で運転手の負担が大きくなり、事故に繋がるようであれば考えて良いかもしれませんが、そうでないのであれば現地で出来る方法で対応するのが、取り組みを続けていくためのポイントになるでしょう。

日本でも補助金を使って最新機器やシステムを導入するというような事例が見受けられます。それがあって便利になることは間違いありません。しかし、それを維持し続けることができるかどうか、というのはまた別の視点となります。

パラオでは日本の支援でバスが走り始めましたが、そこに導入されているコンセプトは日本に逆輸入して学ぶべきものでもあります。持続可能な移動手段のために、地域の身の丈にあったものを導入していきましょう。

参考文献

パラオ政府観光局

JICA:環境配慮型交通システム整備プロジェクト