担当:土井勉(一般社団法人グローカル交流推進機構)

バスの運転士不足問題をどこから考えたら良いのかわかりません.

おぢさん

待遇改善など様々な問題がありますが,ここでは運転士不足と大型二種免許の関係について考えてみたいと思います.

バスの運転士は一体何人くらい不足しているのでしょうか?

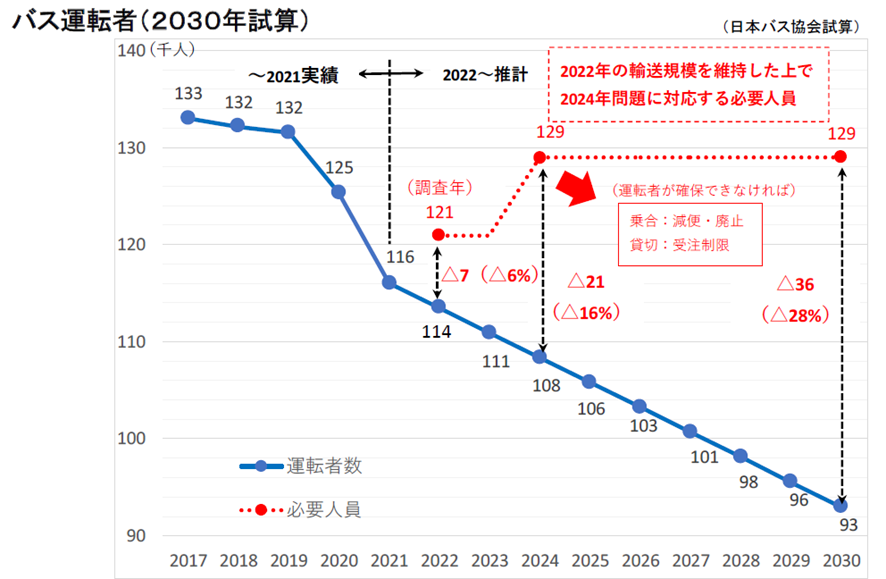

2023年9月に日本バス協会(図-1)が試算しているバスの運転士の数は2024年で10.8万人.不足数は2.1万人となっています1).この不足数は,仮に2022年の輸送規模を維持し,2024年問題に対応する場合に不足する人員とされています.

日本バス協会に加盟しているバス事業者は,乗合と貸切を合わせて2,262事業者(2024年10月)となっています2).バス事業者が全てバス協会に加盟しているわけではありませんが,国土交通省の「数字でみる自動車2025」3)によると,車両を10両以上保有しているバス事業者は乗合と貸切を合計すると2,260社(2024年)となっています.したがって日本バス協会が試算した運転士の数は概ね現況を示しているように思います.

日本バス協会では,図-1に示すように2022年のバスの路線やダイヤなどのサービス水準を維持し,かつ2024年問題に対応するためには12.9万人の運転士が必要だとしています.

それに対して,2024年の運転士の数は10.8万人であり,12.9万人に対する不足数は2.1万人です.この2.1万人の不足が充足されない場合,バス事業者は,この数字に見合うだけの減便・廃線などを行なわざるを得ないことになります.

さらに,2030年度になると,日本バス協会の試算では運転士の数が9.3万人と2024年度に比べて1.5万人も減少することになります.したがって,2022年の輸送規模を維持するための運転士の不足数は,3.6万人になります。

ただ,図-1の2022年以降の運転士の数の推計が直線回帰をしているように見えることなど,少し疑問があります.しばしばバス事業者からも言われているように各事業者に在籍する運転士の高齢化が進んでいる一方で,壮年・若年層が少ないということを踏まえると,運転士数の将来推計は,直線ではなく年を追うごとに減少傾向が大きくなり,運転士の数の減少や運転士の不足数は,この推計結果よりも,さらに深刻になっていくのではないかと考えられます.したがって,日本バス協会のドライバー不足の推計結果は,楽観的な見通しを示しているように思います.

運転士不足の状況は,これからますます深刻になりそうです.

図-1 バス運転者数の見通し(日本バス協会:「国土幹線道路部会2023年10月資料」)

大型二種免許の保有者の傾向から考えると

バスの運転士の問題を別の角度から確認します.

乗車定員30人以上の大型バスを有償で旅客運送目的で運転する場合には,大型二種免許が必要になります.すなわち,バスの運転士になるためには大型二種の運転免許を持つ必要があります.

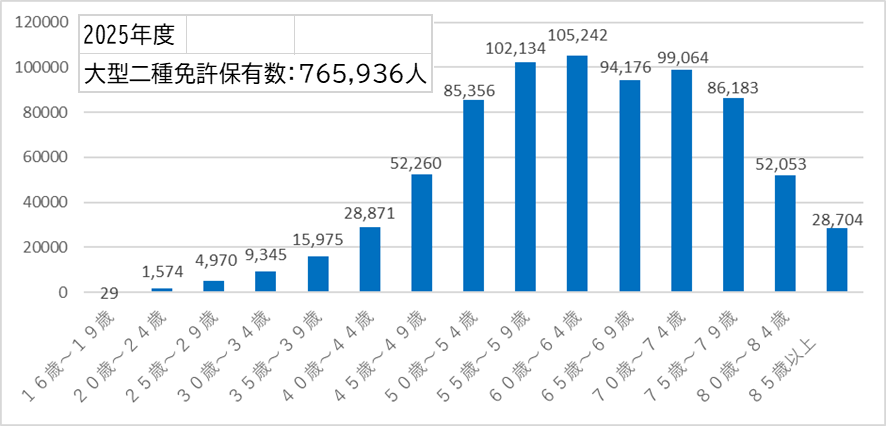

そこで,大型二種の運転免許保有者を確認すると全数では2025年で76.6万人であり,その年齢構成は(図-2)のようになっています.高齢者になると免許は保有しているけれど現役の運転士から引退されている方もいると思いますから,高齢者で実際に運転士をされている方はこの数字よりは小さいように思います.

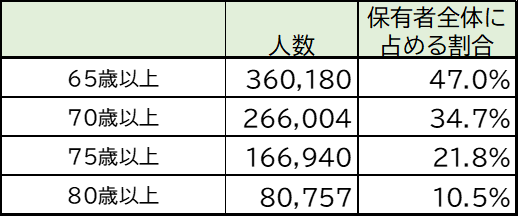

そして,表-1に見るように, 65歳以上の高齢者の免許保有者は36万人であり、免許保有者全体に対する割合は47.0%となっています。バスの運転士の約半数は高齢者が担っていることが類推できます.

大手のバス事業者だと、65歳で定年となり、70~72歳頃に再雇用打ち止め、というところが多いように思いますので、高齢者はいずれ運転から離れていくことになります。

さらに75歳以上の後期高齢者の大型二種の運転免許保有者は16.7万人、21.8%となっています。高齢化に伴う運転技能の低下などには個人差が大きいと考えられるので,高齢者は運転できないというようなことはないと思います.しかし,一般の乗客を乗せて営業運行することは次第に難しくなっていくように思います.とすると,運転士全体の21.8%を占める75歳以上の運転士は少しずつ現役から退任されていくものと想定できます.

こうした視点から,図-2をあらためて見て,5年後の運転士の状況を考えると,2025年に10.5万人と最も保有者が多かった60歳~64歳の人たちが,65歳以上の高齢者の仲間入りをすることになります.高齢であっても元気にハンドルを握ることができる人もいるでしょうが,年齢の壁のために運転を控える人たちも増加しそうです.そして,この間に新しく大型二種の運転免許を取得する若年層が急増することは考えにくいことです.

こうしたことからバスの運転士不足の問題対応には時間の猶予がない,喫緊の大きな問題であることがわかると思います.

図-2 大型二種免許の年齢階層別保有者数

警察庁交通局「運転免許統計令和6年版」土井作図:単位:人

表-1 高齢者の大型二種免許保有者の状況

警察庁交通局「運転免許統計令和6年版」

なお,読者の皆様が関わっているバス事業者や鉄道事業者においても,図-2に示すような運転士の年齢構成を確認することで,今後の減便や廃線のボリュームの想定ができることがあります.是非,こうした図を作成されることをお薦め致します.

自動運転バスは救世主か?

バスの運転士不足の問題を解決することを大きなミッションとして.自動運転バスの取り組みが進んできました.無人でバスの運行ができれば,運転士の不足に悩むことはないからです.

しかし,ここで見たように運転士はこの直近の5年でも,万人単位で不足することが見込まれています.

現在国土交通省などを中心に全国の約100か所で自動運転バスの運行実験などが行われているようですが、まだ実験段階であることを考慮すると、この数年のうちに万人単位の運転士不足問題を一気に解決するだけの自動運転バスを供給することは,容易ではなさそうです。

自動運転バスに期待することは.比較的自動運転に向いているバス専用道路などでの実用運行を進めることや,ある程度人が介在して運転サポートを行うことで,運転士の運転技術をカバーすることなどがあるかと思います.特に,運転士の運転技術をカバーすることができれば,大型二種免許取得のハードルを下げることにつながり,免許保有者の増加という方向からの運転士不足対策に寄与するものを考えられます(こちらについても一刻の猶予もないと思います)。

なお、こうした取組の一環として、政府ではオートマチック限定の大型二種免許導入の検討が行われているようです。

運転士不足問題の考察

皆様もお気づきのように,この記事で示す図-1と図-2の間の運転士に関する数字には大きな差があります.これについて,運転士の増加を図るために,筆者が気になったことを書いてみたいと思います.私の認識不足で間違った記述をしていることがあるかも知れません.その場合は是非,ご指摘をいただければ幸いです.

① 図-1と図-2の間のギャップを考える

図-1では2025年の運転士数は10.6万人というレベルですが,図-2の大型二種免許の保有者数は2025年で76.6万人になります.なんと運転士数と免許保有者との間に7倍以上の差があります.

運転士と免許保有者との間の差の約67万人もの人たちは免許を保有しているが,バスの運転をされていない人たちだと,考えられるとするならば,何らかの方策でバスの運転を担ってもらう方策がないのかを考えることができそうです.もちろん,様々な理由があって運転から離れておられる方も少なくないと思いますので,無理を強いることは避けなければならないと思います.しかし,仮に67万人の免許保有者うちの1割の6万人が,運転に関わっていただければ,当面のドライバー不足数の2.1万人~3.6万人を大きく越えることになり,大変に助かることになりそうです.

② 免許保有者の年齢構成から運転士のリクルートについて考える

図-2の年齢階層別の大型二種免許の保有状況で気になる点がいくつかあります.

一つは65~69歳の取得数が前後の年代に比べて1万人~0.5千人少ないことです.この背景についての決め手はないのですが,1980年代後半のバブル経済期においては大型二種免許を取得して運転士になるよりも,様々な職種における採用が盛んであったためということが推測されます.

もう一つは45歳~49歳と50歳~54歳との間に3.3万人の差があることです.こちらはおそらくバブル崩壊後の就職氷河期(ロスト・ジェネレーション世代)の人たちで,多くの企業が採用を控えたことが交通・運輸業界にも波及したからだと考えられます.

こうした点を踏まえると,45歳~49歳や65~69歳の人たちは,新規採用の時期に交通・運輸業界に入ることができなかった可能性がありそうです.今からでも,こうした年代の人たちに働きかけることで,バスの運転士になってくれるかどうかはわかりませんが,可能性はありそうだと考えられます.

バスの運転士不足問題には待遇の改善が大きなインパクトがあるということは,その通りだと思います.ここでは運転士不足数や免許保有者の傾向から,どの世代にリクルートを働きかけるのが効果的かを考えたものです.これらの世代の人たちの心に響くメッセージを提示することも,運転士不足や,運転士の人たちの離職を減らす工夫につながっていくように思います.

現場の皆様に少しでもお役に立つことになれば幸いです.

■参考文献

1)日本バス協会:「国土幹線道路部会2023年10月資料」,2025年10月閲覧

2)日本バス協会:「日本バス協会の概要」,2025年10月閲覧

3)国土交通省:「数字でみる自動車2024」,2025年10月閲覧