イベント輸送って単純な2点間の移動ばかりだから運営側は考える事が少なくて楽でしょ?

イベントの内容、周辺宿の予約状況、当日の天気にも注意が必要で、判断を一つ間違えると多くの方を待たせてしまうので運営側は大変ですよ。

はじめに

湯沢町でフジロックフェスティバルが始まってから26年。今年も7月25日から27日までの3日間、新潟県湯沢町・苗場スキー場にて開催されました。今年は来場者数が昨年を大きく上回り、24日の前夜祭を含めると延べ12万2千人に達し、会場は多くの人でにぎわいました。

私自身、2022年に業務をきっかけとして湯沢町とのご縁をいただき、昨年・今年と2年続けてフジロックに参加しています。ここでは、その体験を「交通・移動」という切り口から紹介したいと思います。

湯沢町と移動環境

湯沢町は新潟県の最南端にある人口約8,000人の小さな町です。町内には多くの温泉が湧き、10を超えるスキー場を有するなど、観光の町として発展してきました。玄関口となる越後湯沢駅は、東京駅から新幹線で最速66分というアクセスの良さがあり、その利便性もあって冬を中心に年間で約500万人もの観光客が訪れています。最近では外国人観光客の姿も増えてきました。

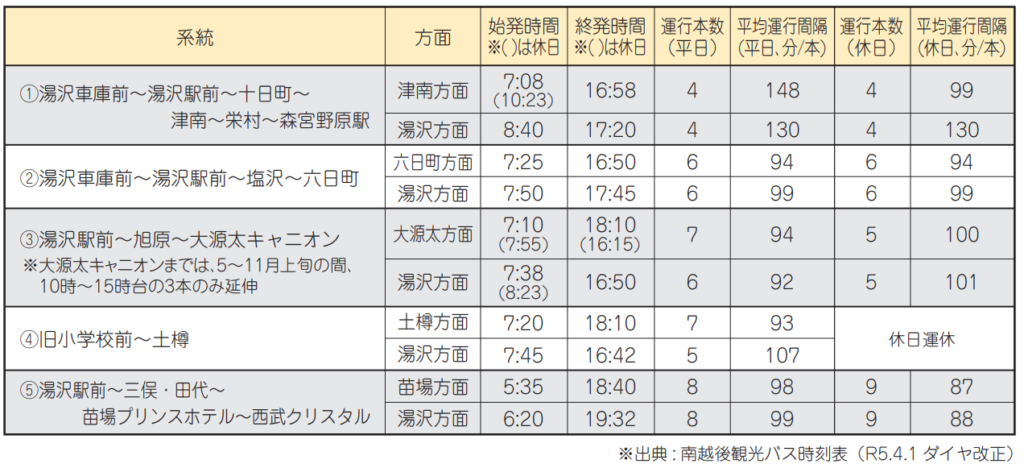

町内の公共交通は南越後観光バスや地元のタクシー会社などが担っていて、住民の移動を支えていますが、バスの運行本数は多い路線でも1日9便ほどで、平均運行間隔は約90分と、観光地としてのにぎわいとは対照的に、普段の暮らしを支える交通サービスは決して十分とは言えない状況でした。

表-1 湯沢町における路線バスの運行概要(湯沢町地域移動環境計画より)

そんな中、私が業務でこの町に関わることが決まり、学生時代以来久しぶりに湯沢を訪れた際、駅前や町中を行き交う数多くのバスの姿に思わず目を奪われました。

目にしたバスの多くはスキー場や宿泊施設が独自で運行する送迎バスで、利用できるのは各施設の宿泊客や利用客に限られます。町民や一般の観光客は利用することができません。こうしたバスは越後湯沢駅に乗り入れるものだけで40路線以上にのぼります。

町ではこうした送迎バスも輸送資源と捉え、既存の路線バスやタクシーも活用しながら、誰もが利用しやすい移動環境の構築を目指しています。(詳細は『湯沢町地域移動環境計画』をご覧ください)

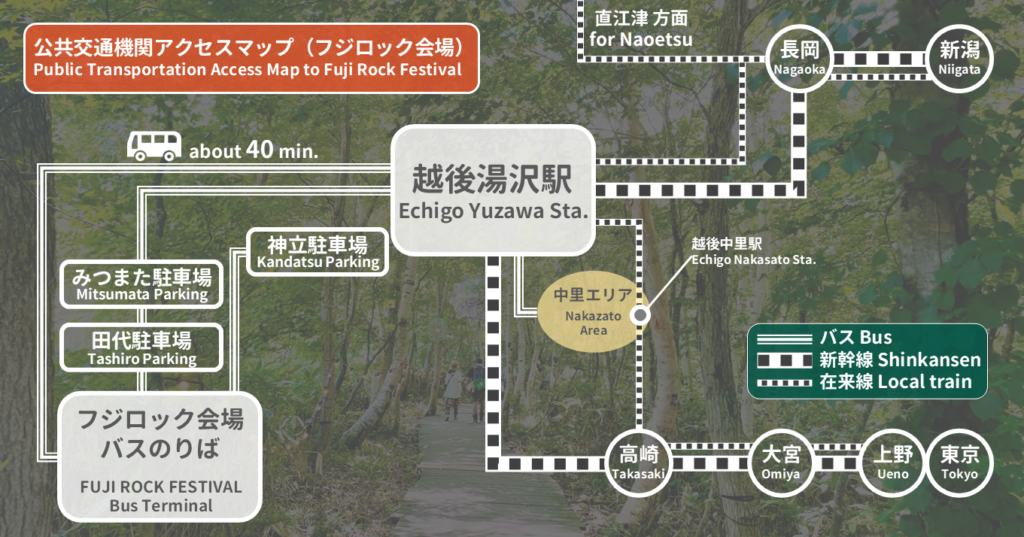

フジロック会場までのアクセス

フジロック会場まで行く移動手段は、代表的なものとして以下の3種類が挙げられます。

- 自家用車・バイク

会場にはオフィシャルの駐車場が用意されていますが、駐車券はフジロックの入場券(2名分以上)とのセット販売となっており、事前予約がない場合は当日に車で訪れても駐車することはできません。また、駐車場には会場まで徒歩で移動できる場所にあるものと、会場までシャトルバスを利用して移動する必要があるものがあります。 - オフィシャルツアーバス

全国19都市から会場まで直行する事前予約制のツアーバスが運行されています。 - フジロックシャトルバス

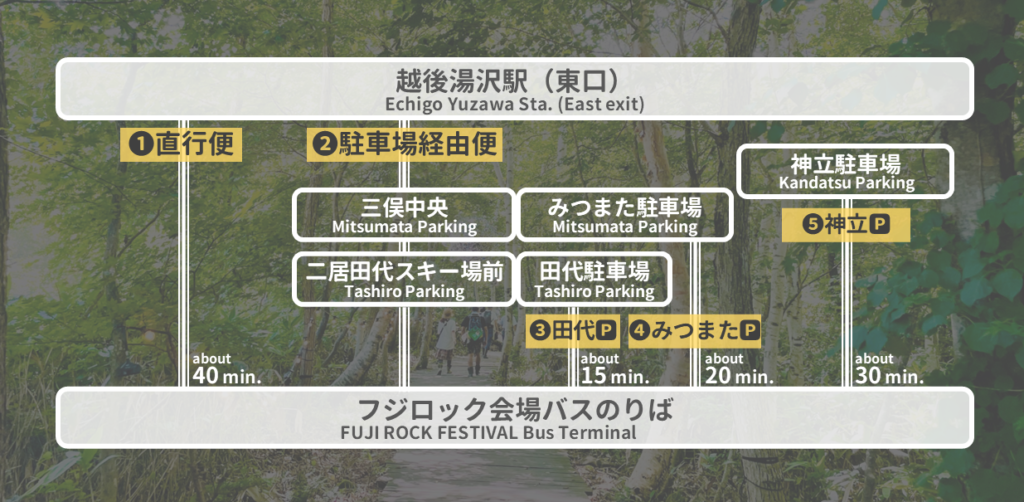

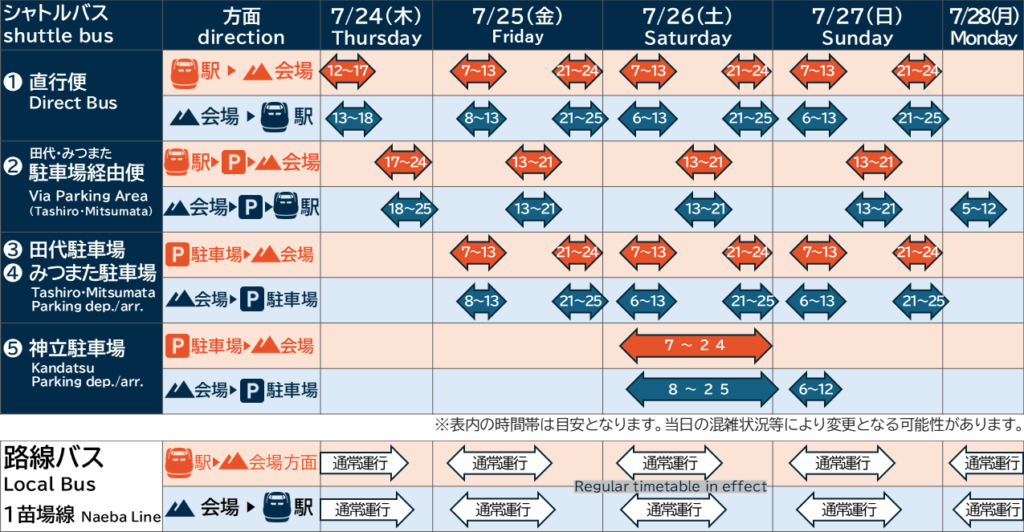

越後湯沢駅から会場を結ぶシャトルバスです。時間帯によって、駐車場最寄りバス停を経由する「駐車場経由便」と、ノンストップで運行する「直行便」の2種類があります。予約不要で乗車できます。

湯沢町では、フジロック期間中に越後湯沢駅や各駐車場とフジロック会場を結ぶバス路線について、「湯沢版MaaS推進協議会」を実施主体とし、道路運送法第21条による乗合旅客の運送許可を得て、一般利用者にも開放する実証事業を今年行いました。

この実証事業では、会場がある苗場や、駐車場が設けられた田代・みつまた地域の住民も恩恵を受けることができました。フジロック期間中は通常に比べてバスの運行本数が大幅に増え、移動が格段にしやすくなったのです。実際に現地では買い物帰りにフジロックシャトルバスを利用する住民の姿も見られました。また、私自身もこの実証事業の利便性を享受した一人でした。

私は田代駐車場に近い宿泊施設に滞在しており、越後湯沢駅から駐車場を経由してフジロック会場へ向かうバスに乗車し、途中下車することで宿まで移動することができました。昨年までの運行形態では途中下車は認められておらず、運行本数の少ない路線バスを利用する以外に宿へ行く手段はありませんでした。

一方で、利便性が向上した反面、課題もありました。越後湯沢駅から駐車場を経由する「駐車場経由便」は運行時間帯が限られており、それ以外の時間帯は会場へ直行する「直行便」のみの運行となります。この時間帯ごとの運行ルールは複雑で、一般利用者には分かりにくい状況となっていました。

「駐車場経由便」の情報提供

町では、「駐車場経由便」の運行時間帯など、シャトルバスを一般利用者が理解して使いこなすにはハードルが高いと考えて、地域DMOである(一社)湯沢町観光まちづくり機構とも連携し、実証事業の一環として様々な情報提供を行いました。

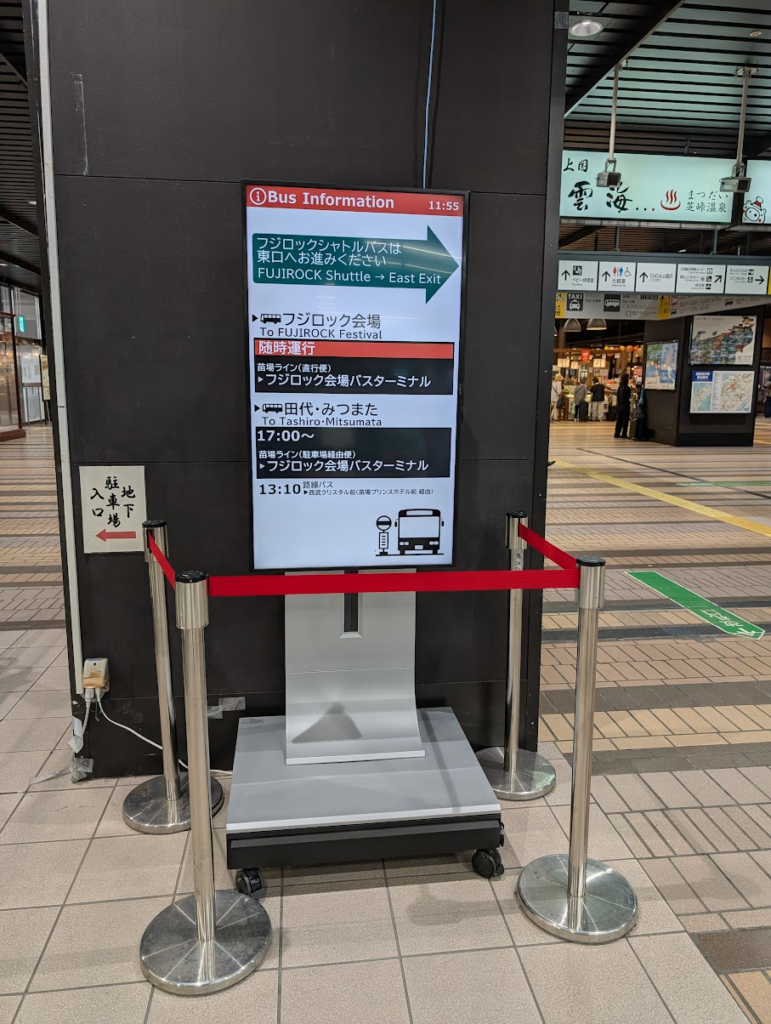

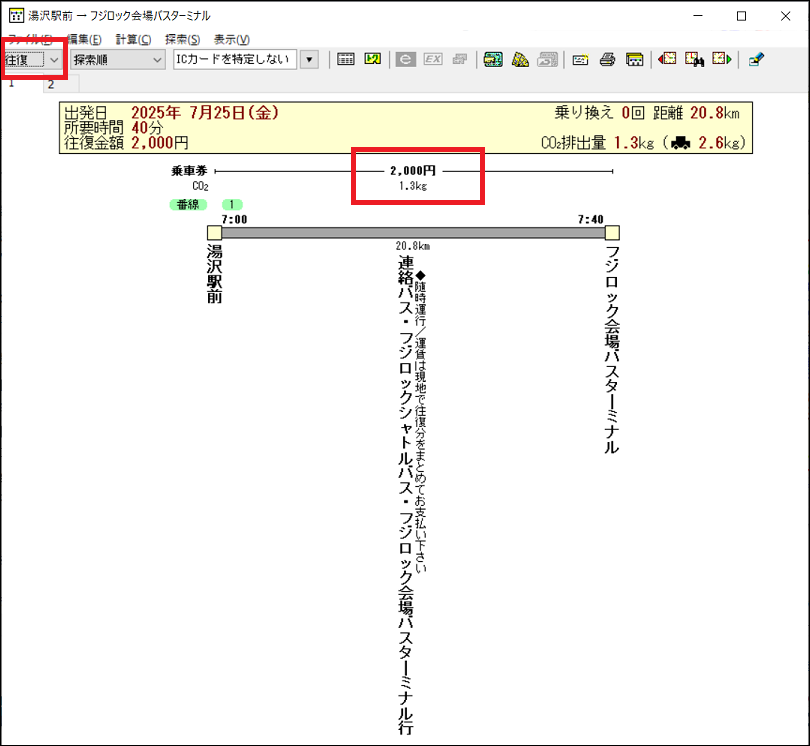

具体的には、ホームページでシャトルバスの運行時間帯や運賃支払い方法の案内を行った他、越後湯沢駅構内に設置したデジタルサイネージを通じて「直行便」と「駐車場経由便」の運行時間に関する案内を行いました。また、シャトルバスのGTFSデータを作成し、Google マップや駅すぱあと、Yahoo!乗換案内など一般利用者が広く使う地図・経路検索サービスにも情報を提供しました。

こうした情報提供の効果を定量的に測定することは難しいものの、駅やフジロック会場でGoogle マップを使いシャトルバスを調べている外国人観光客の姿も見られ、少なくとも一部の利用者には情報が届いていたと考えられます。

これらの取り組みは、町が策定した『湯沢町地域移動環境計画』に掲げる「誰もが利用しやすい移動環境の整備」という目標に沿ったもので、計画に基づく形で情報提供が実施されていたと位置づけられます。

デジタルサイネージによる情報提供

越後湯沢駅からの全ての便を「駐車場経由便」にできないか?

「駐車場経由便」の分かりにくさは、時間帯によって越後湯沢駅から会場に向けて出発するバスが「直行便」と「駐車場経由便」に分かれてしまう点にあります。一見すると、全ての便を「駐車場経由便」にすれば解決しそうに思えますが、実際にはそう単純ではありません。ここにフジロック輸送の難しさがあります。

<現地で見て感じたフジロック輸送の難しさ>

・越後湯沢駅に新幹線で到着する乗客のピークは午前から昼頃に集中し、同時間帯には駐車場に車を停める来場者も多い。

・新幹線は満員で約800名を輸送できる一方、接続するバスの定員は1台あたり50~60名程度に限られる。

・越後湯沢駅とフジロック会場の移動時間はバスで約40分であり、運行頻度を増やすには車両台数を確保する必要がある。

・新潟県内から可能な限りバスを集めているが、用意できる車両数には限界がある。

・フジロックは朝から深夜まで行われるイベントのため、バスの運行時間も長時間に及ぶ。

・車両と同じく運転手も多く集めているが、運転手には適切な休憩時間を確保する必要があり、同時に稼働できる運転手の数には限界がある。

結果として、越後湯沢駅に利用者が集中する時間帯には、どうしてもバス待ちの行列ができてしまいます。中には、行列を見てタクシーで会場に向かおうとする方もいましたが、タクシー車両の台数も限りがあり、2〜3時間待っても乗車できるかどうか不透明な状況であり、フジロック会場までの移動手段としては、あまりお勧めはできません。

フジロックの輸送は、同一の出発地と目的地(OD)を結ぶ移動需要が限られた時間帯に極めて多く集中するため、大量輸送が可能な手段が不可欠です。AIオンデマンドバスを導入したとしても…元々ODがはっきりしている2点間の輸送の問題なので、恐らく問題は解決しないでしょう。

さいごに

今回お伝えしたのは、会場に向かう往路の移動に関する話だけでしたが、会場から駅や駐車場に戻る復路の移動についても、現地で見ていると様々な気付きがありました。気になる方がいらっしゃったら是非来年のフジロックフェスティバル(2026/7/24~26)に参戦し、状況を見てみてください。

また、来年のフジロックが開催された1か月後の2026/9/4~5に、第21回日本モビリティ・マネジメント会議(JCOMM)が湯沢町で開催されます。湯沢町の取り組みに興味を持たれた方がいれば、是非現地にお越しください。

参考資料

- (一社)湯沢町観光まちづくり機構「フジロックフェスティバル’25 アクセス情報」

- FUJI ROCK FESTIVAL ’25

- 「駅すぱあと」サポート<2025年07月18日 「フジロックフェスティバル ’25」 「ジャングリア沖縄」のシャトルバスに対応しました>

- 日本モビリティ・マネジメント会議(JCOMM)

- 湯沢町地域公共交通計画